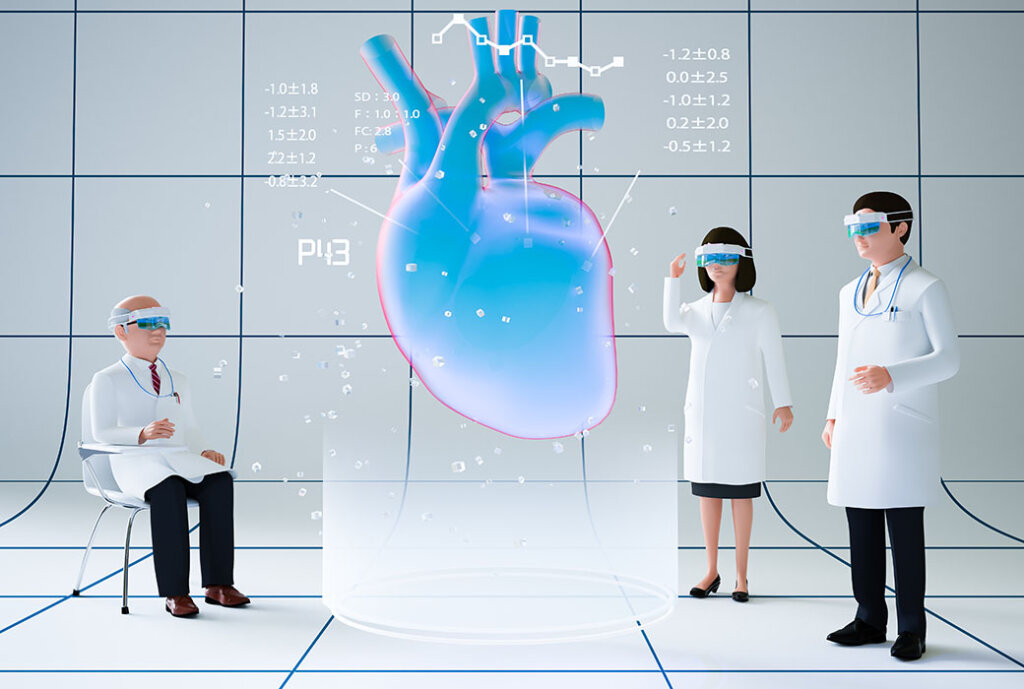

VR・ARは教育やサービス提供、研修などさまざまな業種に活用されています。医療現場にもVRは導入されており、複雑な手術の様子をリアルに見たり、処置の練習をしたりと、これまでできなかった多くのことを可能にしました。

そんなVR・ARが小児医療によい効果を与えるツールとして、新たな活躍の場を広げているようです。今回は、小児医療にどのようにVRが取り入れられているのかを解説します。

小児医療の深刻な課題

病気などで入院・通院を余儀なくされた場合、多くの人は辛い処置や治療を受けることになります。大人のなかにも痛い、怖い治療が苦手という方は多くいますが、特に小さな子どもは未知の処置を受けることに抵抗を感じ、泣いたり暴れたりしてしまうことがあります。

今も昔も、「治療への恐怖心」「治療への抵抗」というのは小児医療の深刻な課題だといえるのではないでしょうか。

VRで課題が解決できる?

子どもが前述のような治療への恐怖から開放されるのに、VRが役立つといわれています。最近は未知の治療への恐怖・不安を和らげ、治療に対し前向きになれることを目的としたさまざまなVR治療支援システムが登場しています。

小児医療に導入されているVR・ARにはどういったものがあるのでしょうか。

VR・ARのシステム事例

小児を対象としたVR・AR治療支援システムに、「BiPSEE(ビプシー)医療XR」というものがあります。これは拡張現実と仮想現実を組み合わせたもので、ゴーグルをかけて治療を受けることで治療への不安・痛みを和らげ、治療を終えられたという達成感をもたらすこともできます。

このシステムの先駆けとなったのは、2018年に開発された歯科治療用のVRシステムです。治療器具が目に入らないようVRでアニメーションを流すもので、現実の歯科医師の声はしっかりと聞こえるので、コミュニケーションを取りながら治療を受けることができます。

顔の向きに合わせてアニメも動き、治療に適した姿勢を自然に取ることができるのもポイントです。

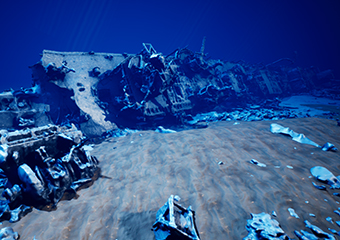

「BiPSEE(ビプシー)医療XR」では、現実世界の診療室のなかを魚が自由に泳ぎ回るAR映像と、海の中を見回せるVR映像の切り替えが可能で、拡張現実のなかで「これから治療をする」という気持ちになることができ、仮想現実のなかに没入している間に治療を終えることができます。

VRとARを自由に切り替えられるのは、現実世界が見えない恐怖を訴える子供にも非常に役立ちます。ボタンひとつで世界を行き来できるので、ゴーグルを着け外しする必要もありません。

実際にこのツールを利用して治療を受けた子どもからは「痛かったけど楽しかった」といった声が多く寄せられています。映像により痛みを緩和させることは難しいですが、ツールを利用して治療への漠然とした不安や恐怖を払拭することで、治療に対する後ろ向きな思いをなくすことに貢献します。

メタツアーズでVRに触れよう

VR・ARの可能性は無限にありますが、こうしたツールを子どもが自然に使いこなせるようになるには、VRに対し抵抗がないということも重要です。メタツアーズは、お子さまが安全にVRに触れられるような魅力的なコンテンツや教育ツールを用意し、ご家庭や学校でのVR教育の促進に貢献します。

小児医療へのVRのさらなる進出、そしてVR教育の可能性拡大のためにも、ぜひ弊社のコンテンツをご活用ください。

メタツアーズ詳細はこちら